英語リトミックとは何か?

そもそもリトミック教育とは

19世紀後半、スイスの音楽教育家エミール・ジャック=ダルクローズによって考え出された教育法です。リトミックは、音楽能力の基礎になると考え、表現力の高い音楽家を育てるため作られました。音楽能力の基礎として、楽譜に書かれている音を聴く力や自分が奏でている音楽を聴く力、音楽を想像する力が養われているべきだと考えました。

そのためには、音楽を聴くことと身体を動かすことを同時に訓練することが重要だと主張しました。リトミックの効果は、協調性・社会性などコミュニケーションの向上、リズム感や即時反応など身体能力の向上、集中力が身につく、表現力の向上、表現することで心身のバランスを図るなどがあげられます。

日本でのリトミック教育は、1903年に二代目市川左団次がロンドンでリトミックを学び、歌舞伎の身体表現に取り入れたのが始まりです。その後、作曲家の山田耕筰、舞踏家らが舞踏や演劇に導入しました。

幼児教育分野に導入されたのは、ダルクローズに直接師事した教育者の小林宗作でした。黒柳徹子著書「窓際のトットちゃん」のトットちゃんが在籍していたのは小林宗作が校長だったトモエ学園であることは有名な話です。

戦後、音楽教育家の板野平がニューヨーク・ダルクローズ音楽学校を卒業し、リトミック国際免許を取得して、帰国後に全国の学校教育への普及に努めました。このように、リトミックは日本に紹介されて100年以上経ちました。

なぜリトミックを英語でやるのか

音楽教育の中で取り入れられているリトミックと英語を組み合わせたものが、英語リトミックです。なぜリトミックに英語を取り入れるとよいのでしょうか?

成田は、日本人は英語が話せない理由に、言語獲得の臨界期に言及しています。臨界期を越えない間に、母語の獲得過程と同様に、英語のインプットを十分に与えアウトプットの機会も与えれば習得できるとしています。

その問題点は、日本の教育制度では早期英語教育を全面的に導入することは難しく、現実的には小学校高学年でようやく英語教育が実施されることであると強調しています(日本人に相応しい英語教育.成田一.松柏社.2013)。

英語の発音や会話力のためには、幼児期(乳児期を含め)からネイティブの英語に触れる環境であることが望ましいと考えられます。

幼児が興味をもって楽しく英語獲得するためには、音楽や英語を聴きながら、楽器演奏や手遊びなどの表現をすることで、英語を聴いたり歌い話したりする機会を増やすことが求められると思います。

聴くことと身体を動かすことを同時に行うことがより効果的であることは、リトミック創始者のダルクローズの考えでもあります。

英会話教室とは何が違うのか

それぞれに目的があります。英語リトミックは、英語力をつけながらリトミックで身体を使い、表現力を高めることで、集中力、表現力、判断力、創造力などを引き出すことを目的としています。英会話教室は、英会話をすること自体を重視しています。

英語リトミックでの表現の仕方は「話す」こと以外に、英語や音楽を感じて身体を動かし、楽器演奏、歌唱など幅が広いです。英語や音楽を体感することで記憶に残りやすくなります。英語リトミックにはインプットとアウトプットの手段が豊富であるといえます。

英語リトミックを通じた子どもへの影響・効果について

① コミュニケーション能力を高める

松永研究は、幼稚園・保育園における英語教育の全国調査を実施しました。その結果から、67%が英語教育を取り入れており、そのコミュニケーションの効果は、絵本による異文化教育と言語獲得に関して子どもが興味を示し、ネイティブ講師による指導は、聴覚が発達する時期に、正しい発音に触れ身につけること、外国人に慣れ親しむことに高く認められたとしています。

また外国籍の在園児教育にも成果があったことが報告されています(松永道子.コミュニケーション能力を高める幼児英語教育のこれから)。この調査を実施した園には英語リトミックを取り入れているところがあり、幼稚園・保育園での英語教育はリトミック的な要素が高いと推測されます。

②リズム感を養いながら英語力を身につける

永岡研究では、 幼稚園に在籍する年中児、年長児に英語といくつかのパターンがある運動遊び、生演奏の音楽を組み合わせたプログラムを作成して実施しました。

その結果、運動パターンだけの練習より、生演奏に合わせることで容易に運動を習得でき、英語の掛け声に抵抗なく応じて取り組めたと報告しています。英語の掛け声について、指導者の動きから単語の意味を推測できたため抵抗を感じなかったと推測しています。

運動遊びと英語の歌(生演奏)のプログラムを実施した結果、高い集中力とテンポの維持、リズム感など音楽的能力の向上が得られ、英語は単語レベルで聴覚を通して学習させることが重要であると主張しました(幼児期の言語と身体の発達を促す音楽活動.永岡都.学苑・初等教育学科紀要.2016)。

③聴覚の認知が言語習得に結びつく

正高は、乳児には生得的に協和音や子ども向けの歌への選好傾向があり、人の発話はまずメロディーとして捉えられると述べています。文や節、句の音の変化や聴覚的なまとまりの良さを生み出し、それがパターン知覚を容易にします(子どもはことばをからだで覚える.正高信男.中公新書.2001)。

つまり、特徴的な強調や繰り返しが聴覚パターンを容易にし、子どもの言語習得を支えているといえます。擬声語・擬態語は身体の動きに合わせやすく、ことばの意味づけにも効果的だと考えられます。

言語習得に関して、日本語でも英語でも同様に考えられると思います。幼児には、聴こえてきた音をそのまま発音することが容易であるといえます。

リトミックは子供が小さいうちから始めよう!まずは無料体験から

お子さんをリトミック教室に通わせてみませんか?

早いうちから、体を動かしておしゃべりをする習慣をつけることで、感性を磨いていくことができます。0歳からでも全然早くなく、早ければ早いほど良いのです。

今なら、EYS音楽教室で無料レッスン体験を実施中!

まずは無料でお試ししてみてはいかがでしょうか。

英語リトミックの主なレッスン内容

①英語の歌をうたう

英語の歌をうたっていくうちに、簡単な単語、挨拶や日常会話など歌を通してリズミカルに覚えていきます。

フォニックス(発音と文字の関係性を学ぶ音声学習法)を身につけることで、知らない単語でも、耳で聴いた音でスペリングがわかり、正しく書くことができるようになります。

②テーマやイベントに合わせた英語表現を学ぶ

ハロウィン、クリスマス、イースターなどのイベントで、異文化を英語で体感します。異文化を身近に感じて、知識を広げていくことができます。。

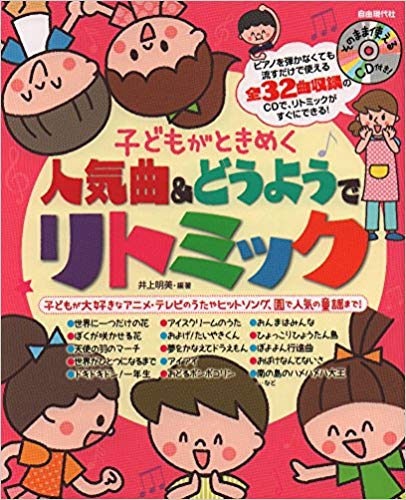

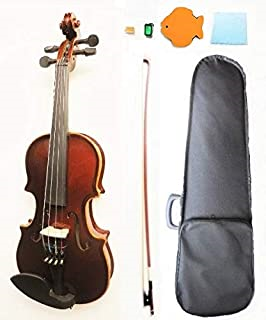

③英語の歌で楽器を演奏する

好きな楽器を選んで、楽しく歌いながら演奏します。英語の歌を聴きながら、リズムに合わせて英語を発音し覚えます。それと同時に音感やリズム感を養います。

④のびのびと身体を動かす

手遊び、ボール遊び、布遊びなどでのびのびと身体を動かします。英語での指示を状況から推測したり、理解したり、楽しみながら覚えて身につけます。

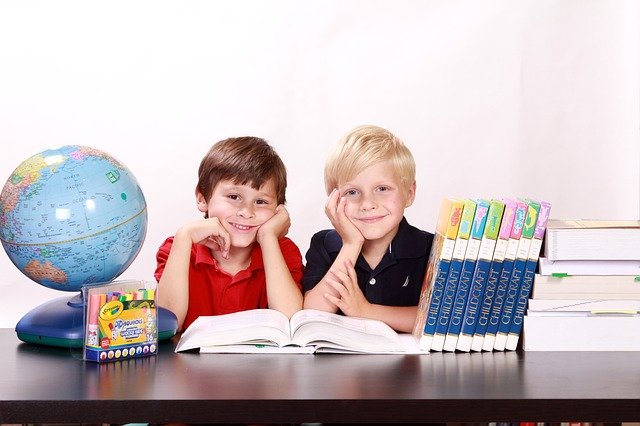

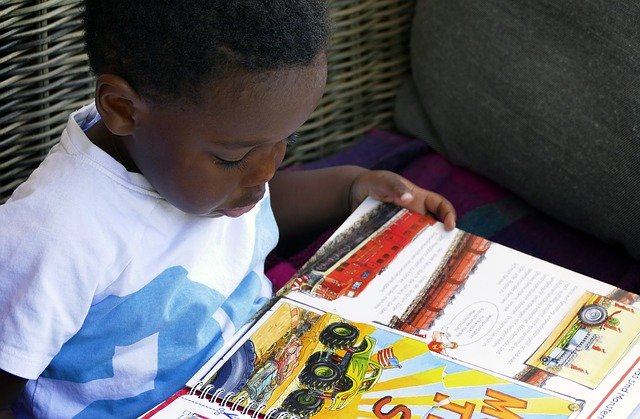

⑤英語絵本を使って表現を学ぶ

親しみやすい曲や、日本語で知っている題材を元にした絵本で英語を学びます。日常的に使い反復的なものを英語で楽しく学べます。

自宅でもできる英語リトミック

自宅でできる英語リトミックについてご紹介します。

ママやパパで英語が話せる方は、英語で話しかけたり、歌をうたってあげたりしてあげてください。英語が話せる方もそうでない方も、市販されている英語リトミックの教材を使って、是非取り組んでみてください。

教材はCD、DVDがついているととても役に立ちます。それを繰り返し観て、聴くことができます。楽器がなければ、身近な素材で音の出るものを一緒に作って鳴らすことも楽しいです。ハンカチやスカーフを振り回すなどアイディアが広がってきます。

でも、専門家のいる音楽教室に行ってみるのもいいと思います。一緒におでかけすることでリフレッシュできます。

英語リトミックを習わせるならEYS音楽教室へ

EYS音楽教室では、音楽脳と心を育む全国No.1の子ども教育プログラムをご用意しております。

音感と同時に英語も身につけさせたい方におすすめなのが、英語リトミックです。

ネイティブ講師による英語リトミックです。年齢で分けて3つのクラスがあります。どちらのコースも生後6ヶ月から始められます。

Enjoy保証 お子様の笑顔がなかったら、無料で補講いたします。

振替レッスン無料です。

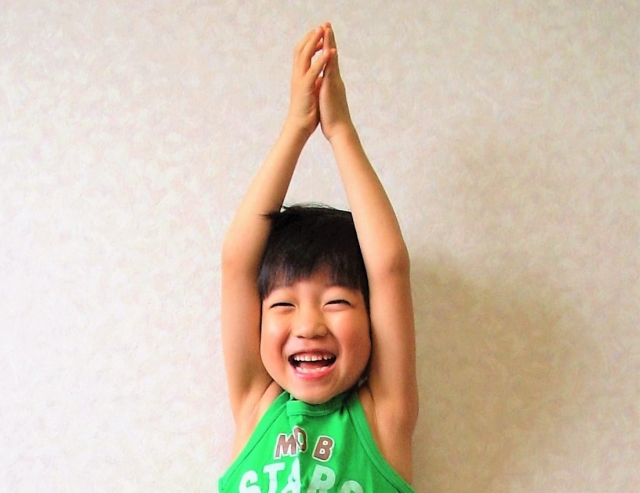

生後6ヶ月~1歳のころは、寝返りから、つたい歩き、ひとり歩きと運動能力がアップ!

音や音楽に反応したり、ピアノやタンバリンといった音の出るものに興味が出たりする時期です。音楽を聴くと身体が自然に動いて音楽表現が芽生えます。

2歳からは、ママ(パパ)と一緒に身体を動かすことが楽しめるようになり、動きのバリエーションが増えます。少しずつことばで意思疎通ができるようになります。

演奏したり、ママやパパと踊ったり歌ったり、表現が広がってきます

ママやパパと一緒に、楽しいリトミックの時間を過ごしませんか?

EYS音楽教室は、ママ(パパ)とお子さんの健やかな成長のお手伝いをさせていただきます!

リトミックコース 通常(日本語)は、ダルクローズが考案した教育法をEYSが10年かけて進化させた月齢別の6つのクラスがあります。こちらに興味がある方も是非!

最後に

幼児期は、子ども自身がいろいろなことに好奇心旺盛な時期なので、ママやパパと一緒に 新しいことを始めませんか?一緒に始めて、一緒に経験することが、お子さんの頑張る気持ち、続ける気持ちを支えます。

英語も音楽も耳で聴いて身体で表現できます。英語を英語と思わずに自然に身につけられる、英語に触れて慣れておく、お子さんと英語のコミュニケーションしてみる、学ぶことの楽しさを幼少期から積み重ねてください。

年齢とともにママやパパから離れて自立していきます。だからこそ、今この時期、お子さんと一緒に過ごす時間を 大切にしましょう。

リトミックは子供が小さいうちから始めよう!まずは無料体験から

お子さんをリトミック教室に通わせてみませんか?

早いうちから、体を動かしておしゃべりをする習慣をつけることで、感性を磨いていくことができます。0歳からでも全然早くなく、早ければ早いほど良いのです。

今なら、EYS音楽教室で無料レッスン体験を実施中!

まずは無料でお試ししてみてはいかがでしょうか。